Dans le sillage de l’urgence climatique, l’impératif d’adapter la France sans freiner la réduction des émissions s’est hissé au rang de nécessité incontournable. Mais comment s’y prendre ? Pour Soluble(s), Gonéri Le Cozannet, chercheur et co-auteur du sixième rapport du GIEC, décrypte les solutions d’adaptation au changement climatique que la France doit impérativement accélérer pour rester habitable d’ici 2100.

- Photo : Canva.

- Photo : Canva.

Pourquoi s’adapter et atténuer ?

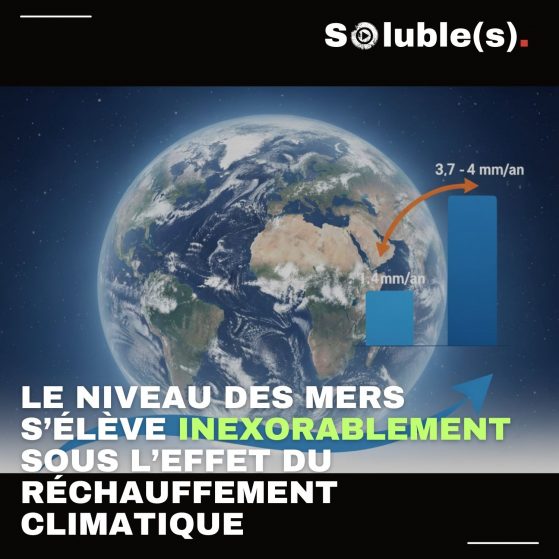

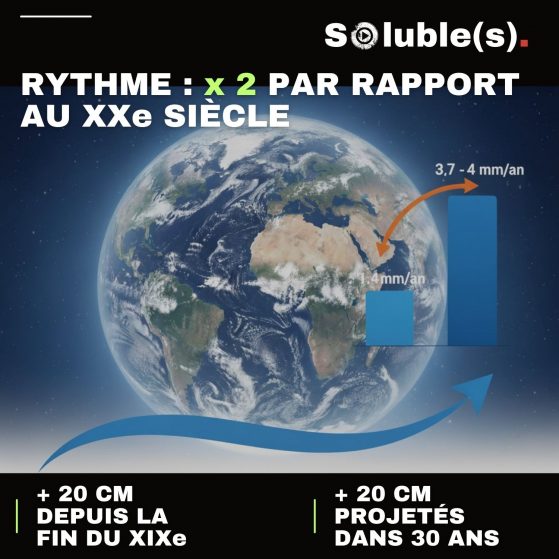

Le globe s’est déjà réchauffé de 1,3 °C depuis l’ère préindustrielle, et le niveau moyen des mers grimpe désormais de 4 mm/an, soit le double du rythme du XXᵉ siècle.

Cette hausse provient de la dilatation thermique d’océans qui ont absorbé 90 % de la chaleur excédentaire, de la fonte accélérée des glaciers alpins et de l’amincissement des calottes polaires.

Photo : pexels.

“On ne peut pas s’adapter à tout« , prévient le scientifique : au-delà de +3 °C, des sécheresses pluriannuelles rendraient caduques nos stratégies de stockage d’eau.

D’où une double course : contenir les émissions et préparer le pays à un climat susceptible d’atteindre +4 °C en 2100, cible prise en compte par le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) lancé en mars 2025, fort de 52 mesures pour “changer d’échelle ».

Risques prioritaires et réponses possibles

Les données du GIEC et du Haut Conseil pour le Climat convergent : vagues de chaleur, tensions sur l’eau, pertes agricoles et surtout inondations (pluies extrêmes, submersions marines) dominent le paysage national des risques.

La tempête Xynthia de février 2010 en reste le signal fort : 53 morts dont 29 sur la commune de La Faute-sur-Mer en Vendée et 750 millions d’euros de dommages assurés.

Le littoral français est particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique : 66 % des côtes reculent, 864 communes sont classées à risque et 1,5 million de résidents vivent déjà en zone de submersion potentielle.

Les réponses combinent rehaussement ou renforcement de digues, relocalisations planifiées et solutions respectueuses de la biodiversité, comme les digues “intérieures » testées par le Conservatoire du littoral qui agit sur 18 % du trait de côte.

La France dispose d’environ 9 000 km de digues, dont 1 000 km maritimes, un patrimoine critique à adapter et à questionner à l’aune des prévisions d’élévation du niveau de la mer sur le long terme.

Photo : Xénia Philippenko BRGM – 4 décembre 2018 (CC BY-NC-ND)

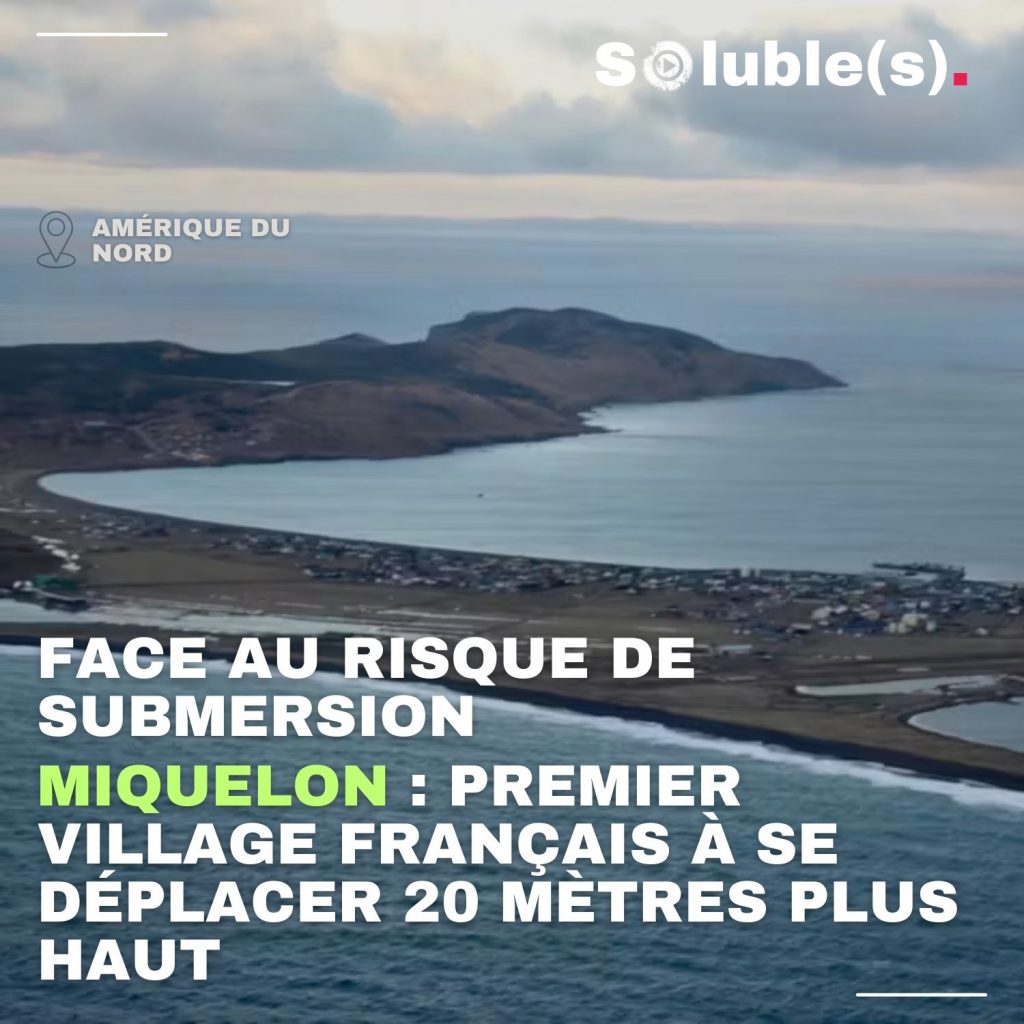

Miquelon, première relocalisation française

Construit à moins de 2 m au-dessus de l’Atlantique, le village de Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) a subi deux inondations majeures en 2018 puis l’ouragan Fiona en 2022. Après études et concertation, 89 % des habitants ont voté pour un déménagement sur un plateau à 20 m d’altitude, à 1,5 km. Les premiers travaux commencent ; la relocalisation des 600 résidents s’étalera sur six décennies, “le temps approprié “, souligne Gonéri Le Cozannet.

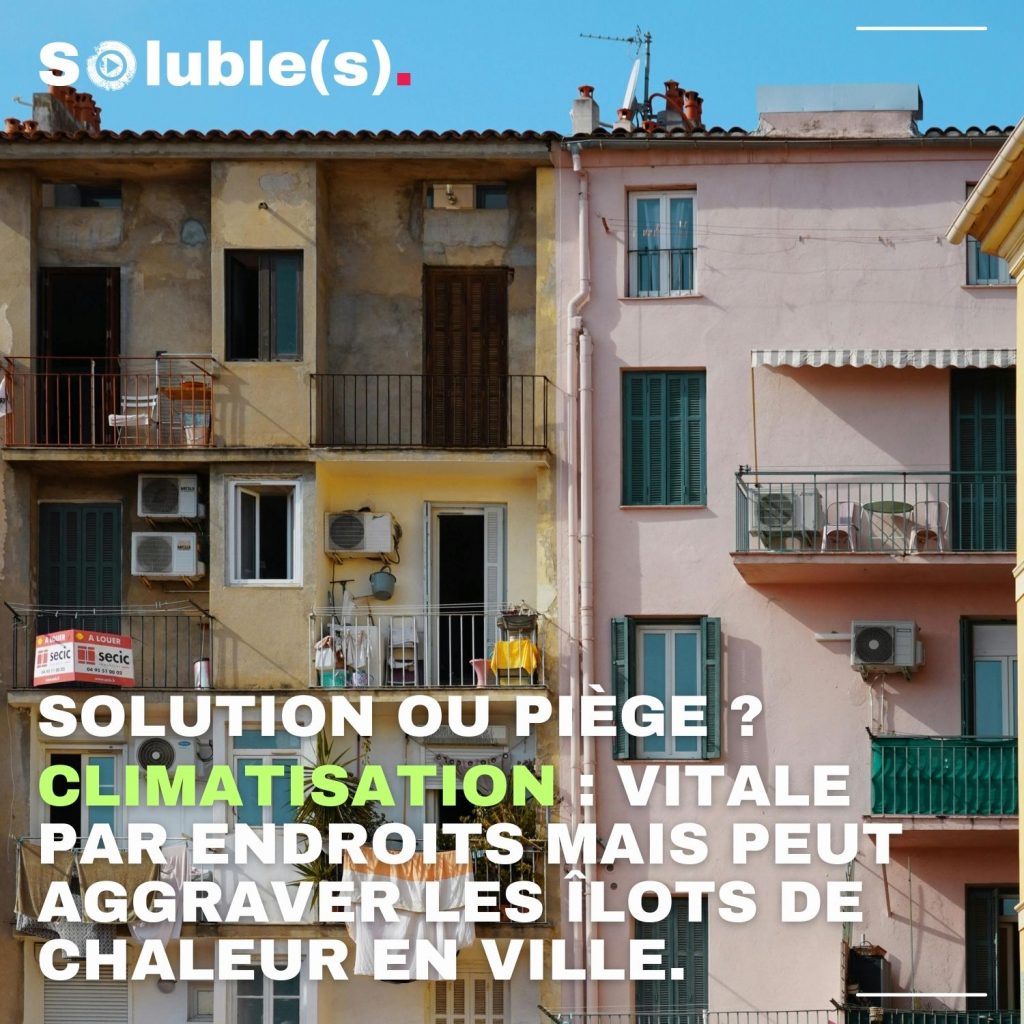

Climatisation : solution ou piège ?

La canicule record d’août 2025 (11 jours) relance le débat. La climatisation sauve des vies mais, branchée sur une électricité encore partiellement fossile, alourdit les émissions et rejette de l’air chaud en ville.

Des façades à Ajaccio en Corse. (Crédit : Pexels)

“Indispensable dans certains cas, elle devient une maladaptation si elle se généralise sans stratégie« , insiste le chercheur. La priorité est de végétaliser les centres-villes, utiliser des matériaux réfléchissants et créer des îlots de fraîcheur pour limiter le recours au froid artificiel dont le coût peut aggraver les inégalités sociales.

Photo: Pexels.

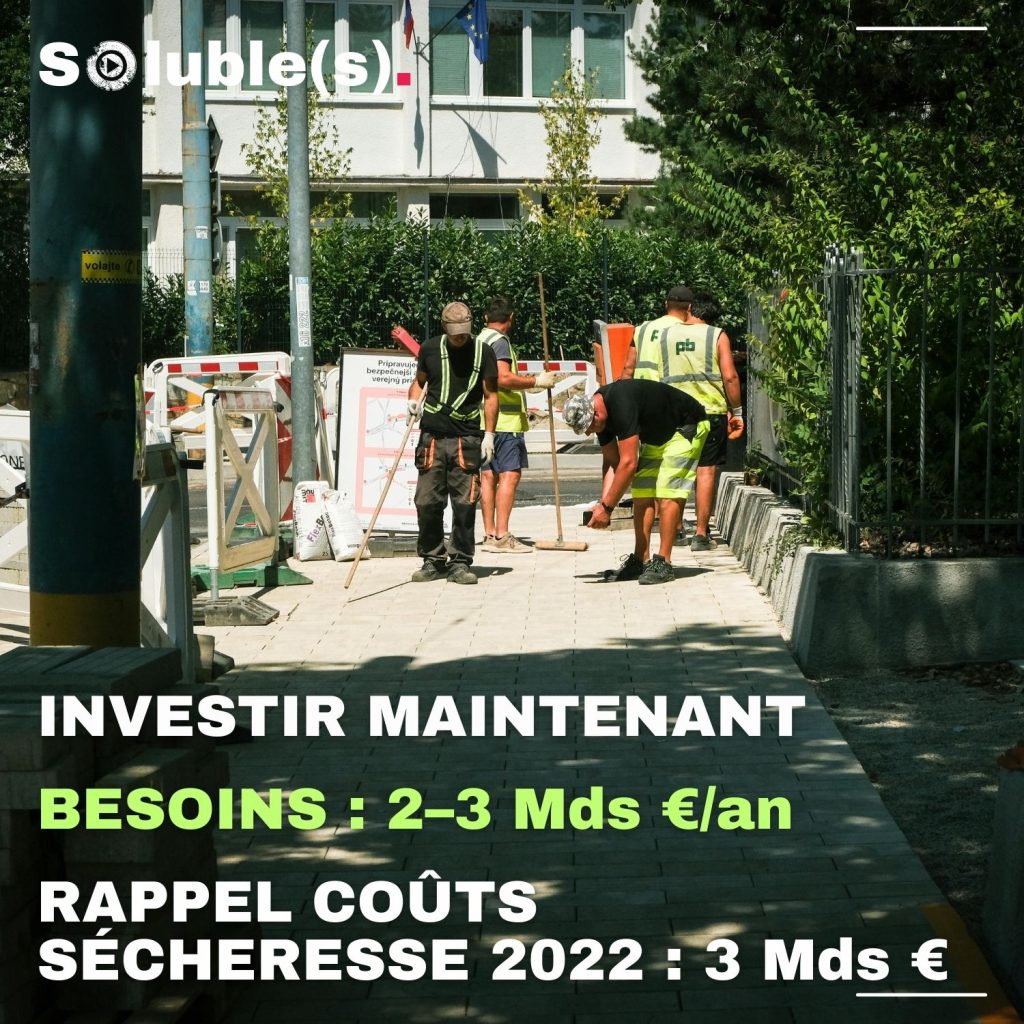

Échéance politique et financement

Des évaluations du Haut Conseil pour le Climat et de l’institut I4CE évaluent l’effort immédiat à 2-3 milliards €/an, quand la seule sécheresse 2022 a déjà coûté plus de 3 milliards € aux assureurs, essentiellement sous l’effet des retrait-gonflement des argiles qui fissurent les constructions des sinistrés.

Les municipales 2026 seront-elles le moment d’ancrer l’adaptation ? “Les maires sont en première ligne ; ignorer le sujet serait une grave erreur « , prévient Le Cozannet. Revêtements urbains, gestion des eaux pluviales, permis de construire, îlots de fraîcheur : autant de leviers locaux pour réduire la vulnérabilité et garantir la justice sociale.

Écoutez l’entretien intégral et toutes les pistes d’action dans cet épisode avec Gonéri Le Cozannet.

Simon Icard (rédigé avec IA)

POUR ALLER PLUS LOIN

- Le site du GIEC en français

- Le plan national français d’adaptation (PNACC-3 – 2025)

- Avis 2025 du Haut Conseil pour le Climat sur le PNACC-3

- Géorisques : panorama des risques naturels

- Visualisation de l’élévation du niveau marin (BRGM)

TIMECODES

00:00 Introduction

01:42 Le parcours de Gonéri Le Cozannet

02:45 Pourquoi l’adaptation est indispensable même en luttant contre le réchauffement

06:38 Impacts des vagues de chaleur et nécessité d’anticiper

08:56 La climatisation et la maladaptation

12:36 Les risques clés pour la France

16:16 L’adaptation et les élections municipales 2026 en France

19:24 Relocalisation de Miquelon : un exemple concret d’adaptation territoriale

28:02 Digues & Solutions fondées sur la nature

32:23 Les assurances et les sinistres climatiques

40:48 La transition juste, c’est quoi ?

44:14 Merci à Gonéri Le Cozannet

44:58 Fin

Citations

En directe de Gonéri Le Cozannet, chercheur et co-auteur 6e Rapport du GIEC

– Sur l’urgence d’adaptation

« Le simple fait d’atténuer le réchauffement climatique ne suffira pas ; nous avons déjà +1,3 °C et nous aurons besoin d’adaptation. »

– Sur les limites de l’adaptation

« Au-delà de +3 °C, les sécheresses pluriannuelles dépasseront la capacité des réservoirs – barrages, retenues, nappes – à se recharger ; les stratégies de stockage ne marcheront plus. »

– Sur les vagues de chaleur

« Elles deviennent plus intenses, plus longues et plus fréquentes ; tant que le climat ne sera pas stabilisé, cela ira crescendo. »

– Sur la climatisation

« Indispensable dans bien des cas, mais à utiliser avec parcimonie : développée massivement, elle crée des inégalités et peut devenir une maladaptation. »

– Sur l’action locale

« L’échelon local et régional est clé pour déployer des politiques d’adaptation fortes face à des risques qui s’accélèrent. »

– Sur les solutions fondées sur la nature

« Dunes, mangroves ou zones humides offrent un tampon naturel contre les submersions et cumulent des bénéfices pour la biodiversité. »

– Sur la justice sociale

« La transition juste, c’est une transition qui va faire attention aux plus vulnérables qui sont les premières victimes du changement climatique. Ce sont eux qui habitent dans les passoires thermiques et qui n’ont pas les moyens financiers de se protéger. »

_

Ecouter aussi

L’adoption des coraux : une solution pour préserver les écosystèmes marins

30 000 citoyens “Shifters” pour décarboner la France face à l’urgence climatique

De moins en moins blanche, la montagne peut-elle devenir plus verte ?

Canicules, inondations, tempêtes, feux de forêt : comment s’y préparer – Avec la Croix-Rouge